- ブログで4000文字が書けるようになりたい

- 原稿用紙10枚を書く力を身につけたい

- 齋藤 孝の『原稿用紙10枚を書く力』の書評・要約を知りたい

この記事はそんな方へ向けて書いています。

この記事でわかること

- 『原稿用紙10枚を書く力』齋藤 孝【著】の書評【グッときたところベスト3】

- おすすめの人、おすすめしない人、目次

本記事の信頼性

- ブログ歴:2019年1月にブログ開設

- ブログ記事:600記事 × 4,000文字 = 240万字以上

- ブログ実績:過去最高は月62,000PV、月54,000円(確定)

ブログで4000文字=原稿用紙10枚を書くのは怖いです。

私はブログを始めたころは、2000文字がやっとでした。

しかし、4000文字が怖くなくなります。

「訓練次第」で原稿用紙10枚は書けるようになるのです。

本書のメリットは「原稿用紙10枚×400字=4000文字を書くのが怖くなくなる」です。

本記事は「原稿用紙10枚を書く力」の書評です。

この記事を読むことで、ブログで4000文字が書けます。

書くことで、考える力が鍛えられ、自分独自の視点が持てます。

書くことより「文字をいかに削るか」が大事です。

思考力を高める本は「【感想】考えるとはどういうことかがわかる本『思考中毒になる!』 」で解説しています。

Contents

【書評】ブログで4000文字が書ける本『原稿用紙10枚を書く力』のグッときたところベスト3

グッときたところベスト3

- 1位:引用のポイントを外さないコツ

- 2位:「書く」ことは構築すること

- 3位:生命力と構築力

1位:引用のポイントを外さないコツ

「作者と読者と自分」 の3つを引用します。

引用のポイント3つ

- 作者の言いたいところ

- 読者がハッとするところ

- おもしろいと思ったところ

「何を引用するのか」という視点が抜けていました。

書評の引用には「作者と読者」の2つの視点がなかったからです。

あくまで「グッときたところ」を3つ、引用していたのです。

作者視点もなく、読者視点もなく、あるのは「自分視点」だけだったのです。

4,000文字は書けても、おもしろい文章は書けません。

「おもしろい」と思ったところも重要ですが「作者」「読者」も重要なのです。

「グッときたところだけでも、グイグイ書くには重要ではないか?」という意見があるかもしれません。

たしかに文章を書く推進力です。

ただ自分主体の文章が続くと飽きます。

引用は「作者×読者×自分」を組み合わせるのが、バランスが取れています。

引用をどう組み合わせるのかが、オリジナリティであり書き手の個性なのです。

2位:「書く」ことは構築すること

本や素材を読みながら「キーワードの抽出」です。

私は本を読みながら「キーワードに線を引くだけ」だったからです。

キーワードをメモすることで、文章を書くための土台ができます。

「つなげ方、グループ分けの仕方、キモの3つ」は後の作業です。

まずは「キーワードの抽出をしなければ良い文章は書けない」と認識しました。

ブログ執筆でも、まずは土台を構築する

土台構築に時間をかけるべきです。

いきなり書かないことです。

土台を作るためには素材(本、キーワード)が必要です。

本をどう調理して、土台を作るか。

そのための引用であり、気づきであり、結び付けるための論理が必要になるのです。

書くことは構築すること。

書くことは設計をすること。

構築さえできれば、原稿用紙10枚は書けるのです。

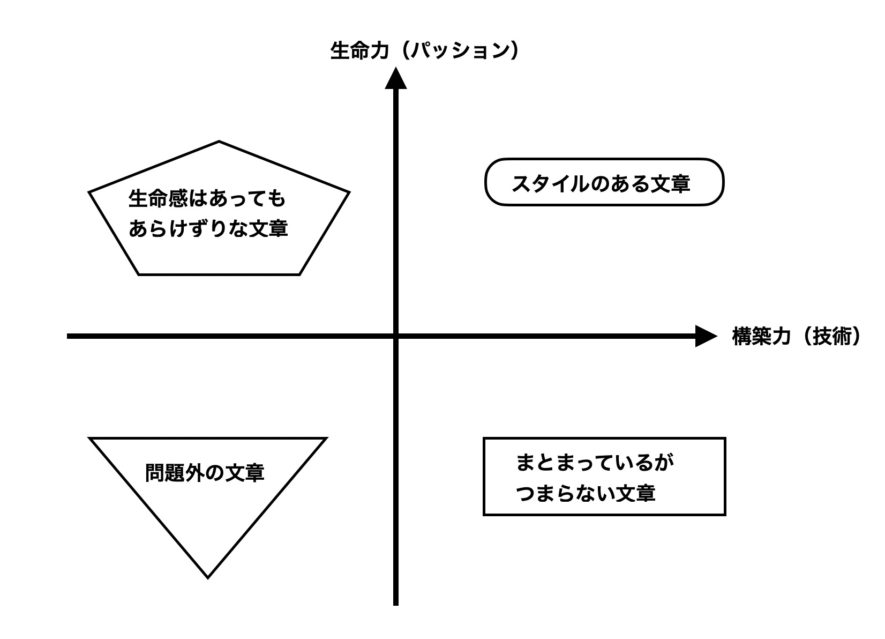

3位:生命力と構築力

おもしろいです。

齋藤先生の言う「文章の領域」を図式化します。

最終的に目指すべきは「構築力×生命力=スタイルのある文章」です。

齋藤先生は「文章の生命力とは、他人が文章を読んだときにおもしろいと感じさせる力、文章の魅力、個性など」といいます。

「文章の生命力とは文体から生まれていくる」と畳みかけます。

とどめは「構築された文章が書けるようになったら、次は文章に生命力を持たせる文体を身につける」と締めます。

まとめると次のとおり。

- 構築力のある文章を目指す

- 生命力のある文体を目指す

他人に読ませるために必要な「文章の構築力」、他人が読んでおもしろいと思わせる「文章の生命力」を身につけるのです。

どうやって構築力、生命力を身につけるのか?

- 構築力は第2章で70ページ

- 生命力は第3章で45ページ

上記で身につける方法が解説されています。

ひと言で言うならば、以下です。

- 構築力:キーワードを抽出し組み合わせる

- 生命力:良い文章を音読する

「構築力×生命力=スタイルのある文章」の例文(美輪明宏氏)も引用して、解説しています。

好きな人の作品を毎日読み、世界に浸り、文体から思考様式まで真似るのも、オリジナリティを出すのに効果的です。

『原稿用紙10枚を書く力』は、ブログで4000文字を書きたい人におすすめの本

おすすめの人、おすすめしない人

こんな方におすすめ

- 考える力をつけたい人

- 書く力を身につけたい人

- 原稿用紙10枚=4000文字が書けるようになりたい人

本書は、400字詰め原稿用紙10枚を書く力が身につく方法が解説された本です。

「書く力を身につけるメリット」は2つです。

- 読む力が上がる

- 考える力が上がる

1.読む力が上がる

書くことを意識すると、より上質な読書ができます。

アウトプットを意識して読むと、インプットが格段に活性化するのです。

たとえば、本を読むときに「どうやって書いたんだろう」と書く側に立って読めます。

いちばん理解が進む読み方です。

本書は「読書術の本」としても読めます。

下記の「著者の読書法」が具体的に書いてあるからです。

- こなす読書

- 制限時間で読む

- 問題意識を持って読む

2.考える力が上がる

書く作業は脳をフル回転させる必要があるからです。

齋藤先生は「きちんとまとまるのある文章を書くには、何を書くか、文章をどう組み立てるか、どうすれば自分なりの角度のある見方を表現できるか考えなくてはならない」といいます。

順を追って論理を組み立てる必要があるのです。

書くことで考える力が上がるのです。

下記3人にはおすすめしません。

- 文章の型を知りたい人

- セールスライティングを知りたい人

- 細かい文章テクニックを知りたい人

最適解

【文章の型】

【セールスライティング】

【細かい文章テクニック】

5つの章の目次

プロローグ.書くことはスポーツだ

第1章.書くことは考える力を鍛える

第2章.「書く力」とは構築力である

第3章.「文体」を身につける

第1章では「書く力とは何か」が述べられています。

第2章では「文章を構築する」ための具体的方法の解説。

第3章では「文体を身につける」方法がわかります。

| 書名 | 「原稿用紙10枚を書く力」 |

|---|---|

| 著者 | 齋藤 孝 |

| 単行本 | 196ページ |

| 出版社 | 大和書房 |

| 発売日 | 2004/10/10 |

まとめ:作者×読者×自分を組み合わせて、構築力×生命力=スタイルのある文章を書こう

まとめ:グッときたところベスト3

- 1位:引用のポイントを外さないコツ

- 2位:「書く」ことは構築すること

- 3位:生命力と構築力

原稿用紙10枚=4000字を書くための要点

キーワードを抽出してレジュメをつくり、文章の構築(設計図)に時間をかける。

引用するときは、以下の3つをバランスよく取り出す。

- 作者が言いたいこと

- 読者がハッとすること

- おもしろいと感じたこと

文章を書くときは、構築にもとづいて肉付けし、まずは量をこなす。

文体は最後に考えることで「好きな人の作品に浸る、良い文章を読む、音読」で文章の生命力を身につけていく。

最終的に「作者×読者×自分」を組み合わせて「構築力×生命力=スタイルのある文章」を目指すのです。

以上です。

P.S. ムダなページがなく、たくさんの意味がつまった本でした。

関連記事中谷彰宏おすすめ本17選まとめ【文章4冊+成功5冊+ヒント8冊】

関連記事ブログの文章力を鍛える本16選【書いて、読み直して、また書こう】