- 好きなことはわかったけれど、消費しかない

- 消費を仕事にするには、どうすればいいだろう?

- 「好きなことを仕事にしよう」は、正しいのかな?

この記事はそんな方へ向けて書いています。

この記事でわかること

- 好きなことを仕事にする6つの表現方法

- 好きなこと(消費)を仕事(生産)にする6つの方法

- 好きなことは仕事にしなくていい

八木仁平さんの動画「消費の好きなことしかない場合はどうすればいい? 6種類の仕事にする方法」で、以下の疑問が解消しました。

- ランニングが好きだけれど、仕事になるの?

- 読書(消費)が好きだけれど、仕事になるの?

- ゲーム(消費)が好きだけれど、仕事になるの?

本記事では、動画の結論「好きなこと(消費)×表現する(生産)」について考えたことを書いています。

この記事を読むことで「どうやって好きなこと(消費)を、価値提供できること(生産)に変えるのか」がわかります。

八木さんのシンプル思考を切り口に、考えていくと楽しいです。

なお「八木仁平さんの自己理解」の他質問は「世界一やさしいやりたいことの見つけ方【9記事で解決できた体験談】 」にまとめています。

参考図書

Contents

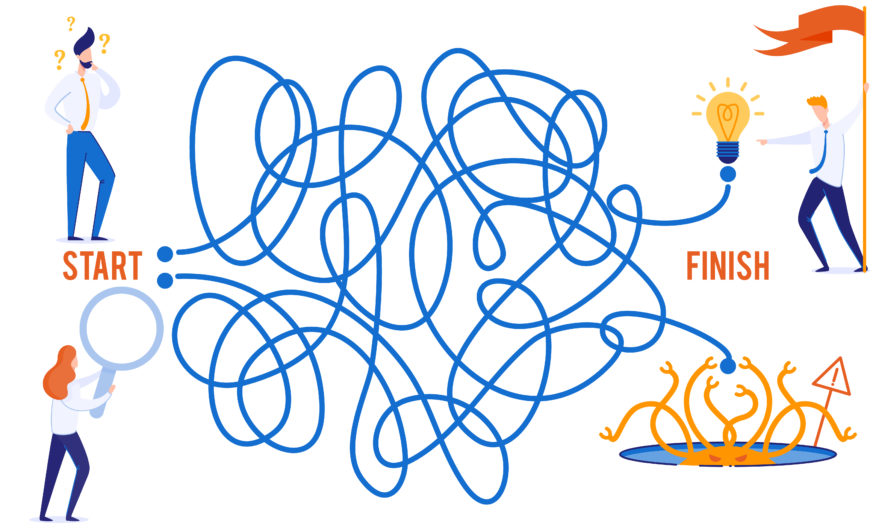

好きなことを仕事にする6つの表現方法

好きなこと(消費)を仕事(生産)にする6つの方法

- する

- 書く

- 話す

- 作る

- 売る

- 教える

上記に当てはめて、読書を仕事にすることを考えてみます。

大前提として「仕事とは問題解決して、人を喜ばせる」です。

読むだけでは、趣味(消費)のままです。

消費を生産に変える必要があります。

生産とはアウトプットです。

生産とは「表現する」です。

6つの方法は、生産に変えるための方法なのです。

1.する

「読書をする」が、仕事にならないか考えてみます。

ちょっと難しいです。

一生懸命、読書している姿をYouTubeで撮影しても、喜ぶ人がいないからです。

八木さんの動画でも触れていましたが「する」を仕事にするのはハードルが高いです。

プレイヤーになるのは高いレベルが求められます。

- 野球をする → プロ野球選手になる

- ゲームをする → プロゲーマーになる

- 将棋をする → プロ棋士になる

- 水泳をする → プロの水泳選手になる

- ゴルフをする → プロゴルファーになる

- 旅行をする → 冒険家になる

ハードルが高いです。

「する」で人に喜んでもらうのは、相当の修練が必要です。

「本を読む → プロ読書家」の仕事は考えにくいのです。

読むだけでお金はもらえません。

2.書く

読書(消費)を書く(生産)にできないか、考えてみます。

- 読書感想文・書評をブログに書く

- 本のレビューや要約をしている会社に入り、原稿を書く

感想・書評を書くのは「仕事」です。

消費したことを生産すればいいのです。

「消費」×「生産」が、うまくかけ合わせったパターンですね。

3.話す

読書(消費)を話す(生産)にできないか、考えてみます。

話す=実況者、動画配信です。

- 読書感想文・書評をYouTubeで話す

話すのが好きな人であれば、YouTube配信が良さそうです。

4.作る

読書(消費)を作る(生産)にできないか、考えてみます。

- 自分で本を書く

- 本を作る出版社に入る

- 校正、校閲をする会社に入る

本を作る側に立つのです。

5.売る

読書(消費)を売る(生産)にできないか、考えてみます。

広める側です。

- 書店で本を売る

- 図書館で本を貸す

本に関連する仕事です。

他の仕事でも考えてみます。

- 野球をする → 野球ショップで働く

- ゲームをする → ゲームショップで働く

- 将棋をする → 将棋販売店で働く

- 水泳をする → スポーツショップで働く

- ゴルフをする → ゴルフショップで働く

- 旅行をする → 旅行会社で働く

好きなことの周辺で働くイメージですね。

6.教える

読書(消費)を教える(生産)にできないか、考えてみます。

作るのを一緒にサポートすることも含まれます。

- 速読法を教える

- 本の書き方を教える

- 本の選び方を教える

プロデューサーの役割です。

好きなこと(消費)を仕事(生産)にする6つの方法

「好きなことを、6つの方法のどれと組み合わせればいいの?」

こんな疑問に八木さんは「やってきて楽しかったことで、直感で選べばいい」と言っています。

実際に私の好きなこと5つと、6つの方法をかけ合わせて考えてみます。

私の好きなこと5つ

- 本を読む

- ブログを書く

- 走る

- ゲームで遊ぶ

- 旅をする

順番に6つの方法に当てはめてみます。

1.する

- 本を読む → × 読書しているだけでは仕事にならない

- ブログを書く → ○ ブロガーは仕事になる可能性あり

- 走る → × サブ4レベルなのでランナーでは仕事にならない

- ゲームで遊ぶ → × ゲームレベルが低いので、ゲーマーにはなれない

- 旅をする → ○ 添乗員をする。◯運転をする。× 冒険家、探検家は現実性がない

「する」系では、ブロガーが仕事になりそうです。

ただし、努力しても生計は立てられないかもしれません。

1年2ヶ月努力をしてきましたが、よくても月3万円程度だからです。

»『30キロ過ぎで一番速く走るマラソン』でサブ4達成【私でも可能】

2.書く

- 本を読む → ○ 読書感想文・書評をブログで書く

- ブログを書く → ○ ブログを書く

- 走る → ○ ランニング日記やランニングノウハウをブログに書く

- ゲームで遊ぶ → ○ ゲーム日記やゲームノウハウをブログに書く

- 旅をする → ○ 旅行記をブログに書く。添乗ノウハウ、添乗日記をブログに書く

好きなこと(消費)を、書く(ブログ)と組み合わせれば、すべて仕事(生産)にできます。

3.話す

- 本を読む → × 読書感想文・書評をYouTubeで話す(好きではない)

- ブログを書く → × ブログノウハウをYouTubeで話す(好きではない)

- 走る → ○ ランニング先のネコ動画を撮る

- ゲームで遊ぶ → ○ ゲーム配信をする

- 旅をする → ○ 旅先の動画を撮る

YouTubeの動画編集では凝ったことはやりたくありません。

まずは趣味レベルで配信してみます。

4.作る

- 本を読む → ○ 校正、校閲、本を書くことに興味がある

- ブログを書く → × ブログテーマを作ることに興味はない

- 走る → × ランニングシューズを作ることに興味はない

- ゲームで遊ぶ → × ゲーム開発に興味はない

- 旅をする → ○ ツアー作成は前職でやってきた

校正、旅行会社は選択肢として持っておきます。

5.売る

- 本を読む → ○ 書店で働く

- ブログを書く → ○ ASP社員、WEBマーケティングで働く

- 走る → × ランニング用品を売ることに興味はない

- ゲームをする → × ゲームを売ることに興味はない

- 旅をする → ○ 旅行会社の営業やカウンターで働く

選択肢として持っておきます。

6.教える

- 本を読む → × 読書ノウハウを教えることに興味はない

- ブログを書く → × ブログを広めることに興味はない

- 走る → × ジムのインストラクター。ランニングを教えるレベルではない

- ゲームで遊ぶ → × ゲームプロデューサーに興味はない

- 旅をする → × 旅行会社で添乗ノウハウを後輩に教えることに興味はない

教える、広めることに興味がないが、わかりました。

わかったこと

可能性のある職業一覧

- 書店

- 校正会社

- ブロガー(読書感想文・書評、ランニング、ゲーム、旅行記、添乗関連)

- ASP社員

- WEBマーケティング

- YouTuber(ネコ、ゲーム、旅)

- 添乗員

- 旅行会社の営業やカウンター

- ドライバー

理想は「ブロガー×YouTuber×添乗員」です。

心技体を成長させるための「読む×書く×走る」を、ブログで生産活動に変えられます。

「遊ぶ×旅をする」は「YouTubeでゲーム配信」「添乗員で仕事」です。

問題は、生計を立てるレベルまで引っ張り上げられるかどうかです。

現実的には「書店員や校正会社、ASP社員、WEBマーケティング、旅行会社」です。

ただ、なぜかピンと来ていません。

好きなことは仕事にしなくていい3つの理由【ムリしなくてOK】

結論、ムリする必要はありません。

好きなことは「ムリ」に仕事にしなくていいです。

理由は3つ

- 得意じゃないと仕事にならない

- 好きなことは趣味レベルで楽しめる

- 好きなことがわからなくて当たり前

1.得意じゃないと仕事にならない

好きなだけではダメです。

仕事にならないからです。

仕事とは「人の役に立つこと」です。

人の役に立てないことは、ただの趣味です。

たとえば、私は対戦型ゲームが好きです。

ただ人より抜きん出るほど得意ではありません。

得意じゃないものは仕事になりません。

ヘタなプレーを見せても、誰の役に立てません。

野球も同じです。

好きだけではプロになれません。

「好き×得意」じゃないとダメです。

それも上位1%以内です。

1日10時間×3年=10,095時間やれば、1万時間の法則で多少、魅せられるレベルになるかもしれません。

「好き」→「得意」になるかもしれません。

ならないかもしれません。

ただ好きであれば、努力できます。

好きであることは仕事にする「十分条件」なのです。

仕事は好きじゃなくてもいいです。

人の役に立てばいいからです。

仕事が好きじゃなくても、役には立てるのです。

2.好きなことは趣味レベルで楽しめる

「好きなことを仕事にしよう」とムリせずに、趣味レベルで楽しむのもありです。

対戦型ゲームはまさに趣味レベルです。

ストレス解消や気晴らし、単純に楽しいなど、仕事しようとムリしなくても十分楽しめます。

好きなことを趣味で楽しむのもありなのです。

好きなことをしている時点で「楽しさ」という対価を得ています。

好きなことをする ⇄ 楽しさを得る

等価交換が成り立っているのです。

「お金までもらおう」は成立しません。

それなりの「価値」を差し出さなければ、交換できないのです。

価値とは労力、努力、苦労などで作れます。

3.好きなことがわからなくて当たり前

好きなことはわからないのが当たり前です。

好きな仕事はもっとわかりません。

経験したことがないからです。

やったことがないのに好きになることはあり得ません。

食べ物と同じです。

食べたことがないものを好きになることはあり得ません。

大事なのは「経験」です。

経験で「意外とおもしろいかも」とわかってくるのです。

やる前から選ぶことはできないのです。

まずはいろいろやってみることです。

やる前から「好きなことがわからない」と悩む必要はありません。

» 参考:『君がイキイキしていると、僕はうれしい』

好きなことがあるだけ幸せ

今の子がかわいそうなのは、好きなことがある子は幸せなんだって親が気がついていないこと。誰もが好きなことがあるわけじゃないし、何やっていいかわかんない。これかなって思った子は相当幸せな子なんだよね。

— 北野武名言bot (@takeshitweetsz) June 22, 2020

好きなことがあるだけで幸せです。

好きなことがわからない人もいるからです。

「好きなことがない → 幸せじゃない」は、真なのか?

いいえ、偽です。

好きなことがなくても、充実感は得られるからです。

充実感は幸せにつながります。

たとえば、仕事です。

私は旅行会社の営業マンでしたが、好きな仕事ではなかったです。

没頭してくると、時間を忘れて、燃えてきますが。

仕事後は充実感と、至福のビールが待っています。

幸せです。

ランニング後のビールと同じです。

過程は苦しいけれど、成長や達成感が味わえるのです。

» 飲み会前にランニングする3つのメリット【合法的に多幸感を得る】

好きなことを仕事にしなくても、幸せにはなれるのです。

納得できれば良い

すべてです。

自分さえ納得できればいいのです。

例え、好きなことが仕事じゃなくても幸せが感じられればそれでいいと感じます。

どれだけ納得できるか。

どこまで幸せにできるか。

仕事だけがすべてじゃないのです。

仕事はあくまで仕事。

特別なものではありません。

私はブログで稼げるようになりたいので、稼いでいるブロガーに魅力を感じます。

一方でブログに興味のない人は、ブロガーに興味も価値も感じません。

その人は数字が好きで経理の仕事ができる人に価値を感じているかもしれません。

一方で私は数学はやる価値はあると思っていますが、経理の仕事に興味はありません。

仕事の価値は、人それぞれなのです。

得意なことも仕事にしなくてもいい【やりたいことをやればいい】

「好きなことはムリに仕事にする必要はなく、やりたいことをやればいい」です。

自分に嘘をついてムリする必要はありません。

- 朝4時起きて、朝ごはんまでにブログを1記事書く

- 昼ごはんまでに、ブログ3記事をリライトする

- 夕ごはんまでに、ブログ1記事を書き、ランニング10kmを走る

- 寝るまでに、本を1冊読み、数学の勉強をする

上記は好きなことではありません。

やりたいことです。

生計を立てるほど稼いでいませんが、やりたいことで生きています。

好きなことを仕事にできなくても、人生は終わらない

「好き」を仕事にできなくても、人生は終わりません。

もしそうであるならば、ほとんどの人は人生が終わっています。

ほとんどの人は好きなことを仕事にできないのです。

たとえば、サッカー選手になれるのはごくわずか。

私も小学校の頃の夢はサッカー選手でした。

みんな好き勝手に夢を描きます。

けれど、夢を叶えられない人がほとんど。

数が限られていて、稀有な才能がいるから。

» 過去の5つの夢を振り返り、経歴を紹介【過去の夢が今につながる】

好きなことの周辺で仕事を探す人もいる

諦められない人は、周辺で仕事を探します。

1%でも夢につながることをしています。

- サッカー用品を作る

- スポーツショップの店員になる

- サッカーについてブログを書く

- サッカー中継をYouTubeで話す

- サッカースクールで子どもたちに教える

手順

- 好きに関係のある仕事をして、得意になる

↓ - 得意になった仕事を好きになれるよう努力する

現実的です。

人間の気持ちは変わります。

スキルよりも「気持ち」が、変わりやすいです。

「好きに関連のある仕事」→「好き」になる可能性もあります。

現実的に「好き」を「する」で人の役に立つのは難しいです。

- 野球をする

- ゲームをする

- サッカーをする

「する」を仕事にできるのはほんの一握り。

スーパーシビアな世界です。

煽られて好きなことを探すなら、探さないのもあり

- 周りに煽られて好きなことを探す

↓ - 好きなことが見つかって、才能もないのに必死に努力する

↓ - うまくいかなくて、挫折する

これも人生ですが、ちょっと悲しいです。

周りに振り回されているからです。

ムリに探す必要はありません。

「好きなことがわからないから、人の役に立てることを探そう」

ハテナマークです。

仕事はすべて人の役に立っています。

お金をもらっているからです。

人の役に立たない仕事は存在しません。

「仕事なんてなんでもいいのでは?」と思ってきました。

そうは言っても人生の大部分の時間を使うので、ちょっとでも「好きなこと」「得意なこと」を仕事にしたい気持ちもわかります。

ただここで言いたいのは「ムリして探す必要はない」です。

じゃあ、どうすればいいのか?

簡単です。

やりたいことをやればいいのです。

好き嫌い、得意不得意は考えなくていいです。

できないことは最初からやろうとも思いません。

「やりたい」と思えるだけで十分です。

嫌なことをやめ、やりたいことをやるだけです。

まとめ:好きなことはムリして仕事にしなくても、やりたいことを思い出そう

「何をやりたいのか」

「何をやりたくないのか」

自分の気持ちに正直に、嘘はつかず、今、何をやりたいのか。

これから何をやりたいのか。

やりたいことのほとんどは、やってきてしまっています。

ただちょっと忘れているだけです。

思い出すことです。

やりたいことをやっている人は、最初からやっている人ではありません。

最初からやりたいことがわかって、意気揚々と進んでいる人ではありません。

やりたいことをやっている人は、思い出した人です。

思い出すためには、今までやってきたことを書き出してみるのもありです。

» やりたいことリスト100の項目の書き方と回答例【仕事が人を選ぶ】

以上です。

P.S. 消費×生産で仕事にしよう。

関連記事好きなことを見つける10の質問【お金を払ってでも勉強したいことは】

関連記事好きなことがわからない人へ10の質問【すべての仕事はしんどい】