- 文章を上達させる方法を知りたい

- 『<不良>のための文章術』の内容を知りたい

- 『<不良>のための文章術』でブログ収益は変わるのかな?

この記事はそんな方へ向けて書いています。

この記事でわかること

- 文章を上達させる2つの方法

- 『<不良>のための文章術』永江 朗【著】の書評【グッときたところベスト3】

- おすすめの人、おすすめしない人、目次、口コミ5つ

- 文章力を上達させる動画3本

本記事の信頼性

- ブログ歴:2019年1月に開設

- ブログ実績:過去最高は月62,000PV、収益54,000円(確定)

ブログを毎日5,000文字書いて、月3万円を稼げるようになりました。

文章を上達させるために25冊以上の文章術の本を読みました。

本記事では、そんな私が読んで役立った「<不良>のための文章術」を紹介します。

この記事を読むことで、文章を上達させる2つの方法と、本書の書評がわかります。

結論、文章を上達させるには「毎日書いて失敗する」です。

Contents

文章を上達させる2つの方法

文章を上達させる方法は2つです。

- たくさん書いて失敗すること

- 毎日書くこと

1.たくさん書いて失敗すること

量を書けば、たくさん失敗でき、改善できます。

試行錯誤の回数が増やせるのです。

「楽しさ」が加われば、書いた量が「血肉化」します。

2.毎日書くこと

「土日休み」などの例外は作らず、毎日ひたすら書くのです。

「反省、改善」も繰り返すことです。

シンプルです。

【書評】『<不良>のための文章術』のグッときたところベスト3

グッときたところベスト3

- 1位:読者が王様、女王様

- 2位:「本を読んだ私」を書くと失敗する

- 3位:「まずい」と書かずにまずいことを伝える

1位:読者が王様、女王様

読者ファーストです。

著者は言います。

「自己表現の文章は必要ない」

「読まれない文章は存在する意味がない」

「自分のために書くのが文章」と思っていました。

間違っています。

文章とは読者のためにあるもの。

読者に読まれなかったら、意味がありません。

お金をもらう限り、読者のために書くべきです。

無色透明な文章が、読者ファースト

自分を排除した無色透明な文章が、読者のためです。

- 色は出さなくていい

- 匂いは出さなくていい

ブロガーとして「体験談」にこだわってきました。

「経験をアウトプットするのがブロガー」と思っていました。

それよりも大事なのは読まれるかどうか、です。

文章に価値があるかどうか。

文体や文法、日本語表現などは後回し。

- ためになるか

- 面白いかどうか

- わかりやすいか

読者をハッさせられるか。

文章の主体は、書き手ではなく、どこまで行っても読み手にあるのです。

読者に媚を売ることではありません。

文章を上達させる心構えです。

2位:「本を読んだ私」を書くと失敗する

大事なことは「自分を表現したくなっても、読者が主体なのを忘れてはいけない」です。

どうしても自分を表現したくなるからです。

紹介文では『「超」勉強法』についての解説が書かれていて、比較できます。

- 改善前の文章例

- 改善後の文章例

どこが良くて、どこが悪いのか、詳しく書かれています。

読書感想文・書評を書く人に役立つはず。

3位:「まずい」と書かずにまずいことを伝える

食レポの取材の際に、どこを見るべきか、例文でまとめられています。

例文は2種類あり

- 「トンカツ屋」のB級グルメ記事

- 「オーベルジュ」のA級グルメ記事

本書を読むと食レポが書きたくなります。

実際に食べに行って、文章を書きたくなる力があります。

「おいしい」という言葉を安易に使っていました。

「おいしい」を使わずに「おいしい」を表現するのです。

他にも応用できないか、考えさせる文章です。

『<不良>ための文章術』は、文章を上達させたい人におすすめの本

おすすめの3人、おすすめしない3人

こんな方におすすめ

- 文章を上達させたい人

- お金になる文章を書きたい人

- プロのライターになりたい人

読む前は「奇をてらった意外な文章論が書かれているのだろう」と予想していました。

読んでみると裏切られます。

真正面から「文章上達の考えや書き方」が書かれていたからです。

例文を取り上げ、訂正を繰り返している文章には気づきがあります。

「面白い文章」を書きたい人のための本です。

下記3人にはおすすめしません。

- 原稿の持ち込み方を知りたい人

- 編集者とのつきあい方を知りたい人

- 編集者から書き直しを要求されたときの対応を知りたい人

本書は「お金になる文章、面白い文章」を書きたい人のための本です。

「本書を読めばプロのライターになれる」と書かれています。

4つの章の目次

第1章では、プロの文章はどのように書くのか、考え方が述べられています。

第2章では、本の紹介文を例に、文章の書き方が述べられています。

第3章では、取材して書く場合について述べられています。

第4章では、署名入りのコラムやエッセイの書き方が述べられています。

| 書名 | 『<不良>のための文章術』 |

|---|---|

| 著者 | 永江 朗 |

| 単行本 | 316ページ |

| 出版社 | NHK出版 |

| 発売日 | 2004/6/24 |

Twitterの口コミ5つ

1.誰もあなたを読みたくない

〈なぜ文章を書きたいのかと問われて「自分を表現したいから」「自己実現のため」という人はプロの書き手になるのはやめてください。読者が(それ以前に編集者が)迷惑します。誰もあなたのちっぽけな「自分」、ありもしない「ほんとうの自分」なんか読みたくありません〉『〈不良〉のための文章術』

— アライユキコ✴︎フリー編集者/米光有紀子✴︎米光ゲーム事務 (@kaerubungei) January 24, 2010

2.読み物として面白すぎる

ブログの文章がうまくなりたくて「不良のための文章術 永江朗 著」も読んでいる。読み物として面白すぎて教本として頭に入ってこない。こういう本は線を引きながら読む方がいいのかも。

— 新潟フライフィッシング友の会の会長 (@nffsjj) February 5, 2014

3.ライターを目指す人には役立つ

「<不良>のための文章術」読了。不良というのはよく分からず、普通にプロのための文章術だと思う。おいらは違うが、ライター目指す人には役立つとは思う。世間の常識と逆のことを書けという話がよく出てくる。これこそがマスコミの構造的欠陥だよなあ。

— DEFY (@DEFYAD3) February 11, 2011

4.不良品の意味

読まれる文章を書くために【書評】のための文章術: のための文章術 (NHKブックス)(2004/06/24)永江 朗商品詳細を見る不良というのは「ワル」という意味ではなく、「ふりょうひん」という意味。著者はライターとして文章.. http://tinyurl.com/ao235o

— アポロ (@flowrelax) February 2, 2009

5.嫌われることを恐れてはダメ

タイトルに釣られた感じだけど、文章力っていうのも自分を表現するものだから嫌われる事を恐れてはダメかもしれないな・・→<不良>のための文章術 http://www.ringolab.com/note/daiya/2010/07/post-1275.html

— Mar-K (@mk_gratto) July 30, 2010

文章を上達させる動画3本

文章が変わる動画3本です。

1.結論:文章力を高める方法【ポイントは2つ/向き不向きはない】

文章力を高める2つの方法

- インプットを増やすこと

- アウトプットを増やすこと

2.文章で人を動かす方法【ブログで月600万を稼ぐ僕が、解説しますね】

文章で人を動かす方法は、未来を語ることです。

未来を語る方法は2つです。

- 快楽を求めて行動するパターン → プラスの感情に訴えかける

- 痛みを避けて行動するパターン → マイナスの感情に訴えかける

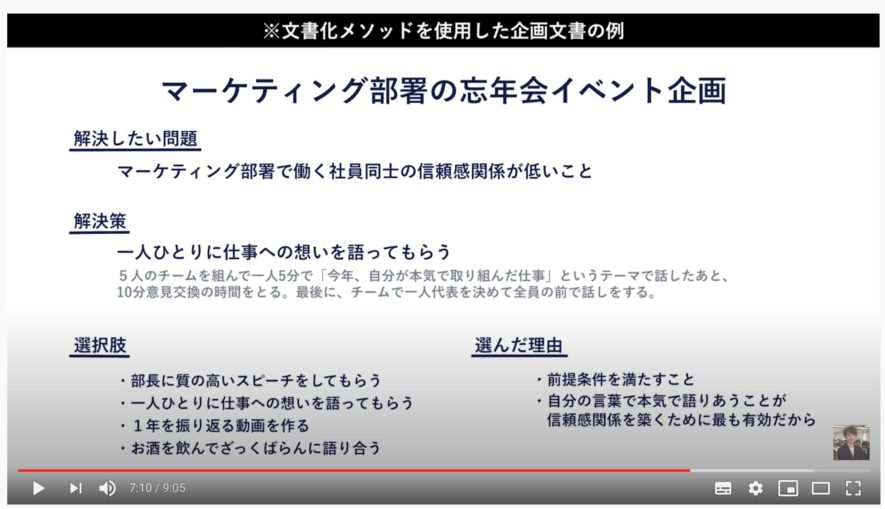

3.文章力で年収は決まる!「仕事ができる人」に変わる文章化メソッド

文章は4つでまとめる

- 解決したい問題

- 解決策

- 選択肢

- 選んだ理由

具体例は、以下の画像のとおり

まとめ:ひたすら読者のことを考えて書こう

まとめ:グッときたところベスト3

- 1位:読者が王様、女王様

- 2位:「本を読んだ私」を書くと失敗する

- 3位:「まずい」と書かずにまずいことを伝える

著者の1番言いたかったことは「ひたすらお客さまである読者のことを考えよ」です。

読者のことを考え、実際に書いてみること。

毎日書いて、毎日改善すること。

プロの文章は読者のためにある

著者は「読者を苛立たせ、不快にし、立腹させる文章もプロの文章」といいます。

読者の心を動かすのが、面白い文章です。

プラスでも、マイナスでも、心を動かすのです。

読者ファーストです。

以上です。

P.S. 読者を変えることが、おもしろい文章ですね。

関連記事【書評】『伝わる・揺さぶる!文章を書く』読む気を引き出す書き方

関連記事ブログの文章力を鍛える本15選【書いて、読み直して、また書こう】