- 百貨店の特徴について知りたい

- 百貨店の知識をつけたい

- 百貨店の歴史を知りたい

この記事はそんな方へ向けて書いています。

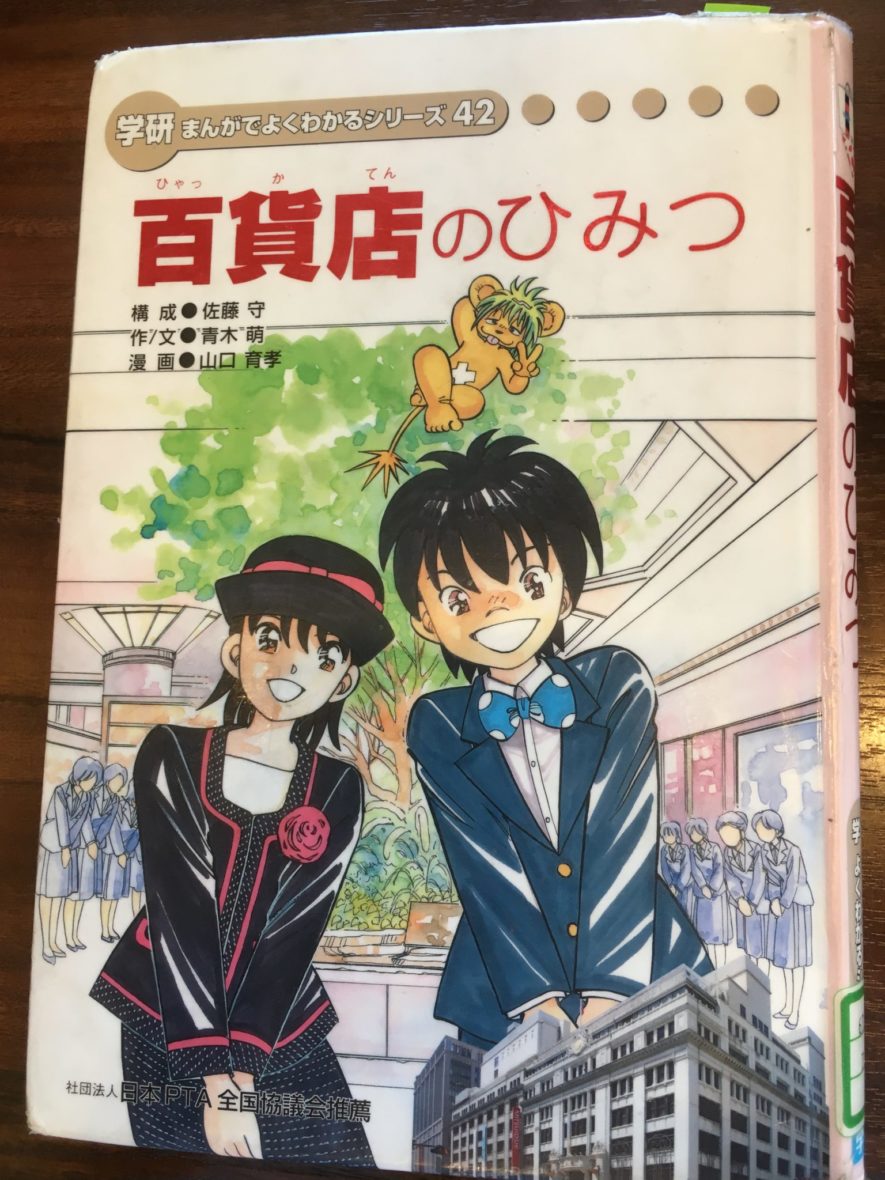

『百貨店のひみつ』小学生向けに、百貨店の特徴をわかりやすく解説した本です。

漫画形式なので、わかりやすく読みやすいです。

本記事では『百貨店のひみつ』のグッときたところ5箇所を引用した書評です。

この記事を読むことで、本書の概要がわかります。

<注意>このシリーズは本屋さんでは扱っていません(非売品)

Contents

【書評】『百貨店のひみつ』は仕事内容や特徴がわかる本【豆知識】

知りたかったこと:百貨店の仕事内容

『百貨店のひみつ』でわかること

- 百貨店の歴史

- 商品がお客さまの手に渡るまでの流れ

- 歳時記行事

- 三越のひみつ

- ディスプレーのひみつ

- 食品売り場

- 百貨店で働く人たち

『百貨店のひみつ』は、こんな人におすすめ

おすすめの人

こんな方におすすめ

- 百貨店の仕事に興味がある人

- 百貨店で働く人に興味がある人

- 百貨店の歴史について知りたい人

図や解説記事がたくさん入っていて、百貨店のことがわかりやすく説明されています。

ほとんどのページには、百貨店に関係した豆知識が入っています。

書籍情報

| 書名 | 『百貨店のひみつ』 |

|---|---|

| 単行本 | 128ページ |

| 出版社 | 株式会社学習研究社 |

| 発売日 | 2009/3/6 |

『百貨店のひみつ』のグッときたところ5つ

5つを引用します。

1.百貨店の始まり

- 世界の百貨店の始まり:19世紀中期、アリスティッド・ブシコー夫妻は、フランスで女性の布地などをあつかう流行品店(ボン・マルシェ)を買い取り、販売方法を考え出してお店を大きくした。1887年に吹き抜けのある巨大な大型店舗を完成。19世紀から20世紀にかけて、イギリスやアメリカにもデパートが次々と現れた

- 日本の百貨店の始まり:1904年12月、三井呉服店から株式会社三越呉服店とし、専務取締役になった日比翁助は「デパートメントストア宣言」を打ち出しました。1905年、新聞に大きく「デパートメントストア宣言」の広告をのせた

日本の百貨店の歴史はまだ100年ちょっとなのです。

日比翁助は三越百貨店を創業し、三越の経営改革を進め、日本初の百貨店をつくった人物として記憶しておきます。

2.歳時記 行事のいろいろ

歳時記とは「四季折々の行事や自然の風物などをまとめた書物」です。

百貨店は、1年を通してめまぐるしく変化をしていきます。

四季を通したさまざまな行事にあわせて「商品をそろえたり、店内を飾り付けをしたり」します。

| 1月 | お正月 七草 成人式 |

| 2月 | 節分 バレンタインデー |

| 3月 | ひな祭り ホワイトデー 春分の日(お彼岸) |

| 4月 | 入学式 入社式 |

| 5月 | ゴールデンウィーク こどもの日 母の日 |

| 6月 | 父の日 ブライダル |

| 7月 | 七夕 お中元 |

| 8月 | 暑中見舞い |

| 9月 | 秋分の日(お彼岸) 敬老の日 |

| 10月 | ハロウィーン |

| 11月 | 七五三 |

| 12月 | お歳暮 クリスマス |

3.ディスプレーのひみつ

百貨店は、季節や歳時記にあわせて、店内やショーウインドーの飾り付け(ディスプレー)を変化させています。

ディスプレー

- 約半年〜1年前から企画を立て図面化し、材料をそろえる

- ショーウインドーは、月1、2回、半年で10回内容を切り替える

- 閉店後から翌朝の開店までに行われる

- 一夜で飾り付けをするには、作業手順や時間などの計算も大切

- 大きな催しの準備には、全館で100人の専門家が一斉に作業

ディスプレーを完成させるために多くの人の努力が費やされていることを初めて知りました。

当然といえば、当然ですが、想像力の欠如です。

半年〜1年前から企画を立てていることに驚きました。

4.お中元/お歳暮のいわれ

お盆に贈るのが「お中元」、年の暮れに贈るのが「お歳暮」です。

お中元

- 中国の行事に1月15日を「上元」、7月15日を「中元」、10月15日を「下元」としたお祭りあった

- 7月15日の「中元」が日本のお盆と重なり、死者の霊にお供え物をする習慣が、お世話になった人に贈り物をする「お中元」になっていった

- 東日本では7月の始めから15日までに贈り物をするのが習わし

お歳暮

- 日本では古くから年越し行事「御霊祭」という、先祖の霊にお供え物をする習わしあり

- お供え物には塩で漬けた魚介類や干物などを贈るのが一般的

- 上記の習慣が「お歳暮」につながっている

きちんとした理由があるのです。

調べたことがないので恥ずかしいです。

5.私たちがお手伝いいたします

百貨店には、お客さまが安心して買い物できるように専門知識をもった店員がいます。

ファッション部門

- カラーコーディネーター(洋服に合ったコーディネートを提案)

- インナーコンサルタント(肌着選び)※

- カシミヤマイスター(カシミヤの取り扱い)※

- きものコンサルタント(着物に関すること)

- シューフィッター(くつの相談)

- ジュエリーコーディネーター(宝飾品選び)

食品部門

- きき酒師

- ワインアドバイザー(お酒選び)

リビング、インテリア部門

インテリアコーディネーター(お部屋に合ったコーディネートを提案)

スリープアドバイザー(寝具選び)※

スポーツ、レジャー部門

- ゴルフクラブ販売技術者(ゴルフ関連)

- おもちゃコンサルタント(おもちゃ選び)

その他

- ベビーコンサルタント(出産準備品やベビー用品の相談)※

- ギフトアドバイザー(贈り物の相談)

- サービス介助士(高齢の方や障がいのある方の買い物のお手伝いをする)

※は三越の社内認定資格

いろいろな資格があるものです。

百貨店は多くの専門店の集まりなのです。

まとめ:百貨店の特徴について紹介する本『百貨店のひみつ』

広く浅い知識をつけるのに最適な本です。

128ページに情報がつまっています。

マンガ形式ですぐ読み終えられます。

ほとんどのページに記載の「豆知識」です。

- 盲導犬、介助犬、聴導犬の補助犬:全館同伴できる

- 貴金属:金、銀、プラチナを含む6種類の白金のこと

- 掛け紙や祝儀袋など贈り物の包みなどにかける紐:「水引」という

- 三越のライオン像:三越が「商いの王者」になろうという気持ちを込めて設置

- 欧米の百貨店:日本の1階をグランドフロア、2階をファーストフロアと呼ぶ

- 日本橋三越本店:多い日で1日3,000件以上のお問い合わせの電話がかかってくる

- 日本には贈り物に掛け紙をし「御祝」など贈る名目と贈り主の名前を入れる習わしがある

- 水引の結び:結婚や弔事には簡単にほどけないよう結びきりにし、出産や進学など何度あってもいいことには蝶結びにする

知らないことが多く、学びです。

百貨店についてだいぶわかりました。

添乗員としてサービスレベルの向上を期待して読んだ「日本橋高島屋コンシェルジュの最高のおもてなし」もよかったです。

捨てられない本です。

以上です。

P.S. 違う目で買い物ができそうです。