- 5月の季語を使いたいけれど、どう表現すればいいのか悩む

- 季語をビジネスメールや手紙にどう活かすか、自分に合った使い方がわからない

- 自然で心のこもった季節感を、言葉で相手に伝えたいけど、適切な表現に自信がない

この記事でわかること

- 5月の代表的な季語+使い方

- 季語を上旬・中旬・下旬別、シーン別でどう使い分けるか

- 季語の意味の違いと使い分け方

- 時候の挨拶文の基本構成+シーンに応じた適切な表現方法

- 季語を自然に使った挨拶文を作成するための文例やヒント

- 季語を使う際の注意点

季節感を大切にした挨拶文を作りたいけれど「どんな季語を使うべきか?」と悩みます。

5月の季語は、春から初夏にかけての移り変わりを美しく表現する重要なツールです。

ただ使うだけでなく、相手やシーンに合わせた適切な季語の選び方を知ることが、文章に心温まる印象を与えます。

本記事では、5月の季語を効果的に使い分け、読み手に心地よい季節感を届ける方法を紹介しています。

季語を活かした挨拶文で、文章をもっと印象深く、心に響くものにできます。

5月の季語とは?季節感を表す言葉

新緑がまぶしく、さわやかな風が吹き抜ける5月は、季節の移ろいを感じやすい時期です。

この季節を言葉に表すのが「季語」です。

もともと俳句や短歌で使われていた季語は、実は現代でも手紙やビジネスメールの冒頭に自然な季節感を添える便利なツールです。

特に5月は春と初夏の境目にあたるため、その時期にふさわしい語を選ぶことで、文章の印象を引き上げることができます。

ちょっとした気配りが、相手との距離を縮めるきっかけにもなります。

5月の代表的な季語一覧

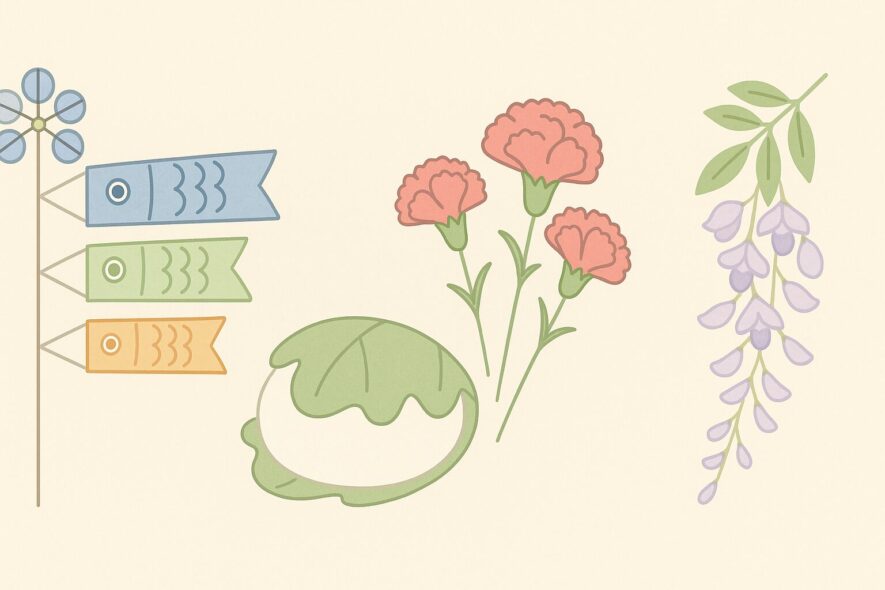

5月の季語には「新緑」「立夏」「若葉」「青葉」「薫風」「風薫る」「端午」「夏来る」などがあります。

これらの言葉は、春から夏へと移り変わる自然の様子や、行事・風習を映したものです。

たとえば「薫風」という言葉は、かつて平安時代の文学でも使われており、季語としても長い歴史を持っています。

「風薫る」と似ていますが、こちらはより詩的な表現として文章にやわらかさを与えます。

こうした美しい日本語は、目に見えない空気感や温度まで伝えてくれます。

季語の意味と使い分け

5月の季語には、意味の似ている言葉がいくつも存在します。

しかし、その違いを知っているかどうかで、文章の深みは変わってきます。

たとえば「若葉」は、新芽が開き始めたやわらかい葉を指し「青葉」は成長した葉の濃い緑を表します。

「立夏」は、毎年5月5日頃に訪れる暦の上での夏の始まりで、これを使うだけで「暦を意識した丁寧な文章」という印象を与えられます。

ほんの少しの使い分けが、相手への思いやりとして伝わるのです。

上旬・中旬・下旬ごとの季語

5月は、気温の上昇とともに景色や空気がめまぐるしく変わる季節です。

季語も「いつ使うか」によってふさわしいものが異なります。

たとえば、5月上旬には「若葉」や「春の名残」など、春を感じさせる言葉がまだ生きています。

中旬には「立夏」「新緑」「風薫る」など、初夏の清涼感をまとった語がぴったりです。

下旬になると「青葉」や「端午の節句」「夏来る」といった、より夏を意識した表現がふさわしくなります。

読み手の肌感覚と季語のタイミングが一致することで「わかってるな」と感じさせる挨拶文になります。

» 5月中旬に使える時候挨拶の例文2種【自分らしい気持ちが伝わる表現】

季語を使った挨拶文の基本構成

季語を使った挨拶文は、単なる時候の表現を超えて、相手への気遣いや美意識までも伝える日本独自の文化です。

とくに5月は春から初夏への移ろいが感じられる季節で、美しい言葉が豊富にあります。

メールや手紙の冒頭で「風薫る」という言葉があるだけで、その文章がすっと軽やかに読み手に届くのを感じたことはありませんか?

この章では、そうした季語の力を活かして、印象に残る挨拶文を作る基本構成を紹介します。

時候の挨拶の基本形

時候の挨拶には「季語+相手を気遣う言葉」という定番の型があります。

これはただの型ではなく、日本人の「さりげない思いやり」を言葉にするために磨かれてきた様式です。

たとえば「薫風の候、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます」という一文には、風景と気配りが同居しています。

堅苦しさを感じるかもしれませんが、一文があるだけで文章が洗練されます。

ビジネス文書では、第一印象を整える意味でも重宝されます。

自然な文章への組み込み方

季語を活かすコツは、相手との関係性や手紙の目的に応じて、少し崩したり柔らかくしたりすることです。

たとえば、親しい相手には「新緑のまぶしさに、つい外を歩きたくなりますね」の語りかけのような文も効果的です。

一方、社内メールなどでは「立夏の候、みなさまにはお元気でお過ごしのことと存じます」とすることで、型を守りながらも親しみが出せます。

重要なのは「読まれる前提で書く」です。

自然と読み手の視点に寄り添った表現になります。

避けたい不適切な使い方

美しい季語も、使い方を間違えると誤解や失礼のもとになることがあります。

5月の初めに「青葉の候」を使うと、季節を早く読みすぎて「ちぐはぐな印象」を与えることも。

また「春寒」「雪解け」などの言葉は、すでに4月以前にふさわしい季語で、5月にはそぐいません。

漢字の誤用も注意が必要です。

「薫風」を「勲風」と間違えれば、雰囲気も意味も一気に崩れてしまいます。

季語を使うとは、季節を「感じ取る力」でもあります。

正しい言葉を、正しい時期に、丁寧に届けることが、挨拶文の本当の魅力を引き出すカギになります。

»【5月の手紙挨拶】知らないと損する時候表現+3つのシーン別例文

シーン別|5月の季語挨拶の例文3選

季語を使った挨拶文は、形式に沿って書くだけでなく、場面や相手の立場に合わせて表現を選ぶことで、気持ちの伝わり方が変わります。

5月は自然の変化が豊かで、心地よい季節感を届けやすい時期でもあります。

だからこそ、日々のやりとりの中でその美しさややさしさを表現することが、読み手との関係をより良くするきっかけになります。

この章では、ビジネス・私的なやりとり・地域の文書など、それぞれの場面に合った季語の使い方を紹介します。

1.ビジネスメールで使える例文

ビジネスメールでは、信頼感や品格を大切にした表現が求められます。

5月の季語を活用すれば、単なる形式文ではなく、自然な季節感を取り入れた温かみのある挨拶に仕上げられます。

たとえば「薫風の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます」という文には、5月のさわやかな空気と共に、相手の繁栄を願う気持ちが込められています。

単なる慣用句ではなく、日本人特有の“遠回しな気遣い”の表れともいえます。

定型句に自分の気持ちを添える意識を持つことで、形式を超えた印象的な文章になります。

»【5月のビジネス挨拶文】信頼が伝わる例文3つ+時候の書き方ガイド

2.親しい人へのカジュアルな挨拶

親しい人とのやりとりでは、あまり堅苦しくならない言葉遣いが心を近づける鍵になります。

たとえば「新緑がまぶしい季節になりましたね」という言葉には、季節の喜びを共有したいという気持ちが込められています。

季語を使うことで、単なる安否確認が、自然の景色とともに心を動かすメッセージに変わります。

「最近は風が気持ちよくて、ベランダで読書するのが日課です」など、個人の体験を交えて季節感を表すのもおすすめです。

日々のやりとりにほんの少し季語を取り入れるだけで、相手にとって心に残る言葉になります。

»【5月のカジュアル挨拶文】堅苦しさゼロで伝わる一言3選+注意点

3.園だよりや広報文での使用例

園だよりや広報文は、地域や家庭に向けた“つながりの文章”とも言えるものです。

季語を添えることで、読み手にやさしく寄り添う言葉として働きます。

たとえば「園庭の若葉が日に日に色濃くなり、子どもたちの笑い声が響いています」という一文は、視覚と聴覚の両方で季節を感じさせてくれます。

また「風薫る季節、外遊びも心地よい毎日が続いています」のように、季節と園の様子を重ねて描くと、心に風景が広がります。

決まりきった言葉だけでなく、感じたことや風景をそのまま言葉にすることが、読者との信頼関係を深める一助となります。

5月の季語挨拶で、よくある質問8つ

1.5月上旬に使える時候の挨拶はありますか?

はい「新緑の候」「若葉の候」などが5月上旬にぴったりの時候の挨拶です。

まだ初夏の雰囲気が強くない時期には、春の余韻を残す表現が自然です。

手紙やビジネス文書に好印象を与えます。

»【5月上旬の時候挨拶】いますぐ使える例文3選+季語の選び方ガイド

2.5月の時候挨拶をやわらかい表現で使いたいのですが?

堅苦しい印象を避けたいときは「風が心地よい季節になりましたね」「新緑がまぶしい毎日ですね」など、やわらかく日常的な語り口に変えると親しみやすくなります。

挨拶文も読みやすくなります。

»【5月時候挨拶】印象が変わるやわらかい表現3選+自然に伝わるコツ

3.5月らしい挨拶を面白く伝えるにはどうすればよいですか?

季語にユーモアを添えるなら「風薫る中、ついお昼寝したくなる毎日ですね」などの表現がおすすめです。

共感を呼ぶ軽やかな一言を添えることで、相手の笑顔を引き出す効果も期待できます。

»【5月の面白い挨拶】笑顔が生まれる一言3選×2+失敗しないコツ

4.5月の挨拶をカジュアルに書きたいときは?

カジュアルにしたいときは「最近は新緑が気持ちよくて散歩が楽しいですね」など、日常の感覚を交えた挨拶がぴったりです。

メールやLINEでも使いやすく、堅苦しさのないやりとりになります。

»【迷わず使える】5月のカジュアルな挨拶例文3選【気持ちが伝わる】

5.5月のおたよりにふさわしい時候の挨拶は何ですか?

園だよりや学校のおたよりでは「風薫る季節となりました」「木々の緑がいっそう深まる頃です」など、自然の様子をやさしく描写した表現が向いています。

親しみと安心感を与えられます。

» 5月のおたよりに使える時候の挨拶3選【自然に気持ちが伝わる書き方】

6.ビジネスで使える5月の時候の挨拶は?

ビジネス文書では「薫風の候」「新緑の候」が一般的です。

「貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます」など、定型の挨拶と組み合わせると丁寧で好印象な文章になります。

»【5月の時候挨拶(ビジネス)】相手別に使える3つの好印象フレーズ

7.5月の挨拶文はどんな書き出しが適切ですか?

冒頭に季語を用いた「○○の候」形式や「〇〇が美しい季節になりましたね」といった書き出しが定番です。

丁寧さを保ちながら、読み手に季節感を自然に伝えられる導入となります。

»【5月の時候挨拶】手紙・ビジネスにも使える例文+好印象な書き出し

8.5月らしい季節の表現には何がありますか?

「若葉」「薫風」「風薫る」「新緑」「立夏」などが5月らしい季節の表現です。

自然の様子を美しく描写した語が多く、挨拶文に取り入れるだけで季節感が引き立ちます。

»【5月の季節挨拶】今すぐ使えるシーン別の文例+伝わる文章の工夫

まとめ:5月の季語挨拶で季節感を届けよう

本記事では、5月の代表的な季語から、シーン別の使い方、文例集までを総合的に解説しました。

5月の季語挨拶は、相手との関係を深めるうえで効果的な表現方法です。

ポイント

- 5月は「新緑」「薫風」「立夏」など季節を感じる美しい季語が多い

- 季語は手紙やビジネスメールなどで自然に季節感を添える役割をもつ

- 「若葉」と「青葉」など似た語でも意味が異なり、時期に応じた使い分けが重要

- シーン別では、ビジネス文、親しい人向け、園だより用などの例文を紹介

- 避けるべきは、時期に合わない季語や漢字の誤用などの不適切な使い方

- Q&A形式で読者の疑問にも丁寧に回答し、使いどころや表現の幅を広げた

5月は、芽吹いた緑と心地よい風が感じられる、季節のうつろいを味わうのにぴったりな時期です。

美しさを言葉に込めた「季語」は、ただの飾りではなく、心づかいを静かに伝える力を持っています。

ビジネスでも、家族や友人とのやりとりでも、園だよりのような地域の文章でも、季語は場面に応じて表情を変えながら想いを届けてくれます。

季語を使うことで、文章に品格と温かみを添えれます。

大切なのは、相手や時期に合った言葉を選び、自分の気持ちに重ねて伝えることです。

以上です。

P.S. 5月の澄んだ空気をまとった一文は、心にも爽やかさを残すはずです。

関連記事【やわらかい時候の挨拶例文3選】印象をよくする表現のコツ3つ

関連記事【5月の挨拶文】仕事・私用で使える例文3選+やさしく伝わる季語