- できるだけ簡単な読書ノートの書き方を知りたい

- 本を読むたびに読書ノートを書くのはめんどくさい

- 読書ノートの効果に疑問。書かなくても良いのでは

この記事はそんな方へ向けて書いています。

この記事でわかること

- 読書ノートの書き方

- 読書ノートのテンプレート:本のタイトルを1行

本記事の信頼性

- 読書歴:1996年4月より読書

- 読書日記歴:1999年より記録

- 読書数:一般書籍4,982冊+漫画1,439冊

浪人生時代に読書習慣を得ました。

会社員時代の年間390冊ほど読みました。

本記事では、読書日記の書き方を解説します。

この記事を読むことで「読書日記の書き方やテンプレート」がわかります。

Contents

読書ノートの書き方は簡単【目的別の書き方】

読書ノートの書き方は「読んだ本のタイトルを1行書く」だけです。

「読書ノート、読書日記、読書感想文、書評」の違い

- 読書ノート:読んだ記録

- 読書日記:気づきのメモ

- 読書感想文:感想(主観)

- 書評:本の紹介(客観)

読書ノート:読んだ記録

あとで見返したときに何を読んだかわかればOKです。

読書日記:気づきのメモ

読書ノートより数行多くなります。

「ビフォー、気づき、To Do」などです。

読書感想文:感想(主観)

「自分のため」に書くのが読書感想文です。

本を読んで「自分が何を思ったか、考えたか」です。

書評:本の紹介(客観)

「人のため」に書くのが書評です。

未読の人に向けて、本の内容を紹介しつつ批評します。

読書感想文より客観的なイメージです。

読書ノートの書き方:タイトルの1行だけ

「本のタイトル」を書くだけなので簡単です。

タイトルだけなら、どんなに忙しくても書けます。

1999年から23年間続いています(2023年9月時点)。

身体を壊すくらいの激務の時期もありましたが、習慣化できています。

読書ノートは簡単だからいいのです。

誰にでも継続できます。

読書日記の書き方:ビフォー、気づき、To Do

「タイトルだけでは物足りない。読んだ内容も記録したい」と思う方もいるかもしれません。

「アウトプット大全」から受け売りですが、下記3つを加えることで重みのある「読書日記」に変化します。

- ビフォー

- 気づき

- To Do

1.ビフォー

読む前の状況です。

言い換えれば「問題提起」です。

たとえば「読んだ理由、知りたかったこと、本で解決したかったこと」などです。

2.気づき

読んでどうなったか「結果の明示」です。

たとえば「考えたこと、気づいたこと、学んだこと、印象に残った3つと理由、体験談、ちょっと関係ない話」などです。

3.To Do

読んだあとの「行動設計」です。

読んだ内容を身につけるための「To Do:やることリスト」です。

以上の3つで「タイトルだけの読書ノートから立派な読書日記」に変わります。

3つを意識しながら読むことで、本から得るものも増えるはずです。

読書感想文の書き方:気づき、考え、変化

たとえば、以下を盛り込みます。

- 本のタイトル、著者

- あらすじ

- 読んだきっかけ

- 考えたこと(深堀り)

- 気づいたこと(深堀り)

- 変化したこと(深堀り)

- 読む価値はあるのか

- 誰におすすめか

「もっと文量を増やしたい」と思うなら「2.気づき」を増やします。

- 気づいたこと

- 考えたこと

- 変わったこと

1.気づいたこと

言い換えれば、学んだことです。

- 本から何を学んだのか

- 本から何を気づいたのか

知らないことを知ることが読書の喜びです。

わからないことがわかるのが、成長です。

2.考えたこと

本の内容紹介は不要です。

読めば、わかるからです。

大事なのは「読んだときに自分が考えたこと」です。

考えたことは「その時かぎり」のものだからです。

オリジナルな自分だけの記録なのです。

3.変わったこと

言葉は人を変える力を持っています。

本を「読む前と、読んだ後」では変わったことがあるはずです。

たとえば、料理の本であれば「新しいレシピと野菜の名前を知った。作る過程で包丁の持ち方を習得した」など。

読書は自分を変化させます。

読書の記録は「成長記録」でもあるのです。

読書ノートのテンプレート:具体例と継続のコツ

読書日記のテンプレートは「タイトルを書く」だけです。

感想を1行でも追記すれば立派な読書日記です。

タイトルの1行だけ書けばいい

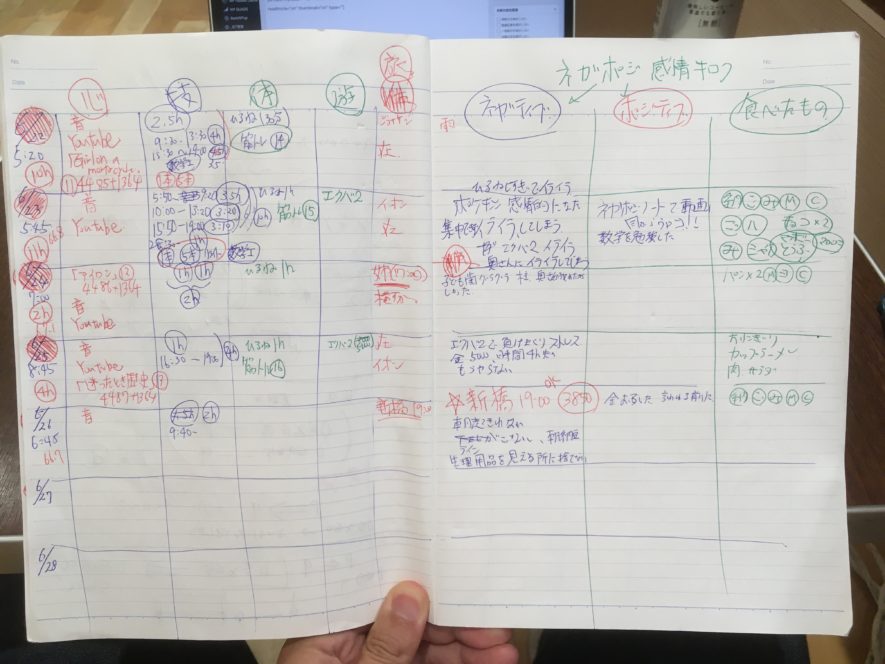

1999年から読書日記を「Campusノート(100枚)」につけています。

書くのは、本のタイトル1行だけです。

正確には次の3つを1行に書いています。

- タイトル

- 今月の累計冊数

- 今までの累計冊数

ノートの写真

1番左の列が、本のタイトルです。

たとえば、6月25日は「迷ったとき歴史、13、4,487+1,364」です。

- 本のタイトル:迷ったとき歴史

- 6月の累計冊数:13

- 累計冊数:本4,487+マンガ1,364

これだけです。

他の項目(ブログの時間、ランニング距離など)もあるので、これ以上は必要ないのです。

感想を書きたければ、ブログやTwitter、インスタ、YouTubeにアウトプットしたほうがメリットがあります。

継続のコツ:ハードルを下げる

読書日記に「本のタイトル、著者名、出版社、ページ数、書かれていること、気づき、感想」などたくさん書く人がいます。

素晴らしいです。

私には真似できません。

特に「感想を書く」はハードルが高いです。

ハードルの高さは「継続の壁」です。

おすすめしません。

感想をムリに書こうすると、しんどくなります。

しんどいものは続きません。

経験的に3ヶ月が限度です。

ハードルは歩いてまたげる高さでOK

「読書日記で本のタイトルだけ書く」は低いハードルです。

1行で終わるので続けられます。

1999年から読書日記を継続できています。

ムリしないことです。

感想文は書きたくなったら書けばいいのです。

読書日記の本質は「継続」です。

歯を磨くように継続できれば、1行でもいいのです。

ムリをする必要は一切なし

ムリなプランをつくらないほうがいいです。

理想は自分のキャパシティよりちょっと上くらい。

読書日記のテンプレートも「タイトル以外にも書ける」という人は試してみるのもあり。

ただ上を目指したら継続できません。

たとえば、私は会社員時代、毎日3時間の英語学習を義務づけました。

会社から帰宅後、辛い思いをしながら勉強するのです。

続くわけがありません。

見事に挫折しました。

できる範囲で楽しくやるから、継続できるのです。

決意が続かないのは、ムリなスケジュールだからです。

いかにハードルを下げられるか。

いかに読書を楽しめるか。

タイトル1行は「読書日記を楽しむテンプレート」なのです。

読書ノートの効果:自分の世界が構築される

読書日記の心は「世界をつくりたい」です。

読書の記録で、人生を充実させたいのです。

世界がつくられていくのは楽しい

ノートにコツコツと本のタイトルが積み重なると、世界がつくられていく喜びがあります。

ノートには他にもブログを書いた時間、ランニングの距離などの行動記録や、嬉しかったこと、ネガティブなことなど感情の記録もしていいます。

振り返れば、気づきが生まれます。

- 「あ、この時期はこんな本を読んでいたんだ」

- 「ランニングに集中しながら、この本を読んだな」

- 「ブログで成果が出ないから、ブログ関連の本ばかりだ」

読書以外のことが、読んだ本を思い出すきっかけです。

読書日記を振り返ることは、まさ人生日記を読むことなのです。

生まれるインスピレーション

読書日記の「本のタイトル」を眺めると、ひらめきが生まれることがあります。

愛着のある本をどう読んだかが、思い出されるからです。

たとえば、音楽を聴くと、当時の思い出が蘇ることがあります。

本も同じです。

- 何を学んだのか

- どこで読んだのか

- どんな思いで読んだのか

ネットで情報収集するだけでは得られないメリットです。

1冊の本を読むことは、人生の貴重な時間を使うことです。

影響を与える本は、それだけ思い入れのあるものなのです。

読書日記で思考の幅が広がる

「本のタイトル」が並んでいくと、思考のベースとなる本棚になっていきます。

10冊、20冊と増えていくにつれ、思考の幅の広がりを感じます。

世界を広げたくなり、もっと本を読みたくなるはずです。

大事なことは「本のタイトル」がはっきり見えるように書くこと。

「本のタイトル」が読めないと、なんの本を読んだのかわかりません。

読んだことが思い出せないのは、もったいないです。

「本のタイトル」がわかれば、なんとなくタイトルを見るだけでも、内容を思い出せます。

読書日記を開くたびに、読んだこと、学んだことが自分に刷り込まれていくメリットがあるのです。

読書ノートを23年続けた感想3つ

読書日記を23年続けた感想は「インプットとアウトプットはセット」です。

理由は3つです。

- インプットだけでは身につかない

- 読んで行動しないと、意味がない

- アウトプットだけでは、足りない

順番に解説します。

1.インプットだけでは身につかない

4,623冊の本を読んできました。

本の内容はほとんど覚えていません。

アウトプットしていないからです。

- インプットだけの本 → ほとんど内容を忘れている

- アウトプットした本 → インプットだけより覚えている

ゆえにアウトプットしないと忘れてしまうものなのです。

読んだら、書く

本の内容を身につけるには「読んだら早めにアウトプット」です。

- ブログに書く

- 人に話す

- Twitterで呟く

- インスタを投稿する

- YouTubeで解説する

2回、3回と繰り返すうちに、本の内容が確実に消化される感覚です。

どんな形でもいいので早めにアウトプットなのです。

読めば、書けます。

読まないと、書けません。

たくさん読めば、たくさん書けます。

膨大なアウトプットをしたければ、膨大なインプットをするだけです。

読むことで思考の幅が広がります。

書くことで思考が、整理されます。

「読む、書く」の両輪を回すことが、読書の醍醐味です。

「思考をまとめる」という軽い気持ちで書くのもありですね。

2.知識をスキルに変えないと意味がない

本を読んで知識を蓄えても、行動しないと意味がありません。

頭の中にある「ただの情報」で終わってしまいます。

知識をスキルに変換する必要があります。

- 知識:知ってるだけの状態

- スキル:知識を活用できる状態

本を読んでも、スキル変換しないと結果に繋がらないのです。

どうやって知識をスキルに変換するのか?

実際に活用してみるだけです。

たとえば、以下です。

- Webマーケティングの知識を得た → ブログに活用する

- ライティングの知識を得た → 知識を活用して文章を書く

- セールスライティングの知識を得た → 商標記事で活用する

本で得た知識を活用することです。

インプットだけでは、何の役にも立ちません。

時間が経つにつれ、記憶から消えていきます。

読書習慣は身につきますが、読んだ内容は消滅するのです。

3.アウトプットだけでは、足りない

アウトプットだけでは、その他大勢になるからです。

解決策は2つです。

- 大量にインプットする

- 自分のフィルターを通す

1.大量にインプットする

人と同じインプットをしていたら、人と同じアウトプットしかできません。

本を読むだけで差別化できますが、差別化する方法は「量」です。

人よりたくさん読むことです。

シンプルですが、これに尽きます。

2.自分のフィルターを通す

インプット内容を、右から左にアウトプットするだけでは意味がありません。

誰でもできる作業だからです。

- 自分なりに情報を加工する

- 自分の経験を交えて発信する

- 持っている情報を組み合わせる

知識の差別化のためには「勉強×体験」です。

できていないことだらけですが、以上の3つが読書日記を23年続けた感想です。

読書が10年後の自分をつくる

今読んでいる本が10年後の自分をつくります。

手に取った本は興味そのもの

人間は1%も興味のない行動は起こせません。

たとえば、就職活動の会社説明会です。

希望していない会社でも、少しでも興味があれば受けていました。

逆に、興味ゼロの会社説明会は行きません。

正確には、行けませんでした(申し込んでも当日に面倒になる)。

読書も同じです。

興味のない本は書店に行っても、触れることさえありません。

興味があるから手にしたのです。

- 個人事業主の本を読んだ

- ブログ運営の本を読んだ

- 文章の書き方の本を読んだ

上記の人は、10年後にブログで生計を立てている可能性があります。

「たかが読書じゃないか」という意見もあるかもしれません。

たしかに、本を読むだけで10年後の自分がつくれれば苦労はしません。

ただ自分の思考をつくるのは読書です。

経験から言えます。

「頭の中で言葉を並べて、考える行為は読書によるものである」と。

「体系的、網羅的、専門的な知識を得るには、やはり読書である」と。

ゆえに以下の2つの質問を考えてみるのもありです。

- 10年後どうなっていたいか

- 今の自分は何を読んでいるか

難しい本じゃなくてもいい

読書といっても「難しい本を読んで自分をつくろう」じゃないです。

エッセンスを凝縮した時間帯効果の良い本があります。

- 初心者向けの本

- マンガでわかるシリーズ

本から何を吸収できるかが、大事です。

吸収のない読書は時間のムダです。

とはいえ学びがない読書はありません。

どんな本でもキラリと光る1行はあるからです。

たった1行で自分にテコ入れできます。

難しい本が正義ではないのです。

最初から最後まで読まなくてもいい

「身銭を切って買った本だから、最初から最後まで一字一句読まないともったいない」

過去の自分はそう思っていました。

「買って失敗した。ちょっとおもしろくない。難しい」と思った本でも、もったいないから一字一句読んでしまうのです。

意味がありません。

- 何も理解できない

- 何も記憶に残らない

- ちっとも読書が楽しくない

良いことが1つもありません。

読書のモチベーションを下げるだけです。

- 価値のある本:いまの自分に役立つ

- 価値のない本:いまの自分に役立たない

価値ない本は、いったん閉じて放置してもOKです。

成長した1年後に、また読みたくなるかもしれません。

1年後の自分に「価値ある本」に変わっている可能性もあります。

読書を楽しむコツ3つ

- 面白くないところは飛ばす

- 興味のあるところだけ読む

- 全ページ一字一句読まない

何か吸収できればいいのです。

極端な話、目次だけ見て吸収できるものがなければ捨ててもいいのです。

自分を変える1行が見つければいいのですね。

読んだらアウトプットする

本は読み終ったら、アウトプットするのがコスパの良い行動です。

本の内容をアウトプットすると、吸収・理解が深まるからです。

たとえば、以下です。

- 誰かに話す

- ブログに書く

- ツイートする

アウトプットで記憶に定着します。

読みっぱなしで何もしないのはもったいないです。

簡単にツイートするだけでも効果はあります。

» 読書の質を上げるTwitterの書き方【本の感想をツイートする】

まとめ:「インプット→行動→アウトプット」のサイクルを回す

読書内容を財産にするコツ

3つのサイクル「インプット→行動→アウトプット」を回すことです。

どれか1つでも欠けては意味がありません。

ただ読書するだけではもったいないです。

右から左へ流すだけでは意味がないのです。

読書をより良い時間にするために、読んだあとが大事です。

本は買ったほうが身につく

理由は3つです。

- 身銭を切ると真剣になる

- 本の背表紙を眺められる

- リアルの本棚が、できる

読書日記でノートに本棚を作るのも有効。

本を購入してリアルの本棚を作るのも有効。

どちらも価値はあります。

ゆえに両方すればいいのです。

自分だけの本棚ができあがり、知識や知恵、考えがつながったとき、新しいものが生み出されます。

本棚を眺めて、手に取った本には、その時の自分に必要は解決策が書いてあります。

読書日記の書き方を知り、実際に書いてみる

読書日記の書き方は人それぞれです。

私の書き方は「読み終えたら追記していくスタイル」で、1ヶ月ごとに書いています。

ほとんどは「Kindle Unlimited」で無料で読んだ本です。

読みたい本が次々に見つかります。

多読する方は十分にもとが取れます。

まずは読み放題の対象本を見るのもありです。

読書日記には本のタイトルを1行だけ書く

読書の習慣化ができたら、感想を1行でもアウトプットしてみる。

感想を1行アウトプットできるようになったら、3行にしてみる。

3行書けるようになったら、Twitterで140字の感想を書いてみる。

140字の感想が書けるようになったら、800字、1,500字、3,000字とレベルアップしてみる。

徐々に書けるようになるのは、楽しいことです。

読書はコスパの良い最高の自己投資です。

血肉になった本は誰にも奪えません。

本は投資価値のあるものです。

読書で「思考の骨格」が強化されます。

以上です。

P.S. 読書日記への記録で、確かな世界がつくられていくのです。

関連記事アウトプット術がわかるおすすめ本ランキング10選【人生を変える】

関連記事日記の書き方がわかる『日記の魔力』【人生の記録が道しるべになる】